Die tragische Geschichte ihres Vaters, des „Pizza-Königs“ von Berlin.

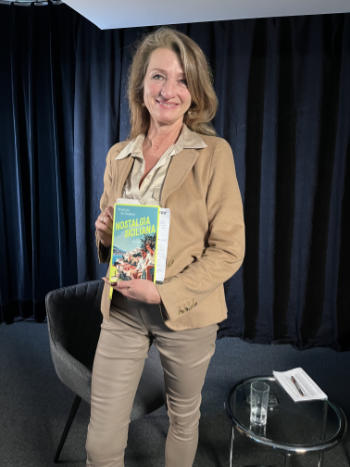

Zu Gast bei Zeitzeugen TV war im Februar 2025 die Grafikdesignerin und Buchautorin Patrizia Di Stefano. In ihrem Erstlingswerk, dem Roman „Nostalgia Siciliana“ (erschienen 2024 im Aufbau Verlag Berlin) beschreibt sie das Leben ihres Vaters als italienischer Arbeitsmigrant in Deutschland. Die Autorin erzählt auch von ihren Erfahrungen als Gastarbeiterkind in den 1960er und 70er Jahren.

Nach der Unterzeichnung des deutsch-italienischen Anwerbeabkommens 1955 machen sich Tausende Männer auf den Weg nach Norden, um in der deutschen Wirtschaftswunderindustrie Geld zu verdienen. Die Mehrzahl von ihnen kommt aus den ärmsten Regionen des südlichen Italien.

Patrizia Di Stefanos Vater stammt aus einer sizilianischen Landarbeiterfamilie, die auf gepachtetem Land hart für ihr Auskommen arbeiten muss. Ihr Vater, im Buch Gianni genannt, wird wegen seiner guten schulischen Leistungen auf ein Priesterseminar nach Siracusa geschickt. Eigentlich ein Glücksfall für die arme Familie in einer zutiefst katholisch geprägten Region. Denn ein Priester bringt regelmäßig etwas Geld und natürlich Ansehen ins Haus. Aber Gianni hat keine Lust auf ein Leben im Zölibat und nutzt die Begegnung mit einem deutschen Urlauberpaar für seine Flucht nach Deutschland.

Normalerweise verliefen die Anwerbeverfahren nach festen Regeln. Die deutsche Stahl- oder Autoindustrie „bestellte“ eine bestimmte Anzahl von Arbeitskräften, die dann in Italien nach einer medizinischen Untersuchung an Sammelorten mit Bussen zu ihren neuen Arbeitgebern transportiert wurden. Gianni gelingt es, auf eigene Faust ins „gelobte“ Land zu reisen, und er beginnt damals dort als Kellner in einem Speisewagen der Deutschen Bundesbahn zu arbeiten.

Patrizia Di Stefano bezeichnet ihren Roman als Autofiktion. Die Geschichte ihres Vaters ist authentisch, die Rahmenhandlung jedoch Fiktion. Der Leser erfährt das erst am Ende des Buches. Aber alles könnte so gewesen sein und der Buchtitel hätte auch „Bella Figura“ heißen können (mehr zum Roman unter: https://www.nostalgiasiciliana.de/).

Hier sind Auszüge aus dem 90-minütigen Gespräch:

Frage: Frau Di Stefano, zu Beginn des Anwerbeverfahrens nannte man die italienischen Arbeitskräfte „Fremdarbeiter“ und hat es später in „Gastarbeiter“ umgewandelt. Wollte Ihr Vater nur zeitweise in Deutschland bleiben?

Antwort: Ja, der „Fremdarbeiter“ wurde dann geschönt und in „Gastarbeiter“ umformuliert. Man hatte sich gesagt: Das sind Gäste bei uns, die sollen sich hier auch gar nicht erst integrieren, weil, die fahren sowieso in ein paar Jahren wieder nach Hause. Also man hatte mit dem Abkommen die Vorstellung, dass die Leute tatsächlich nur eine begrenzte Zeit bleiben, arbeiten und danach wieder in ihre Heimat zurückgehen. Das hat natürlich nicht so geklappt wie gewünscht. Ein großer Teil blieb schon der Liebe wegen. Italienischer Mann, deutsche Frau, das hat gut geklappt – wie auch bei meinen Eltern. Im Gegensatz zu vielen anderen waren meine deutschen Großeltern sehr liberal eingestellt. Sie kamen selbst aus Schlesien und waren nach Berlin ausgesiedelt worden. Also sie wussten, was es bedeutet, wenn man seine Heimat verlassen muss. Meine Großeltern haben meinen Vater mit offenen Armen empfangen und herzlich aufgenommen. Allerdings waren Italiener damals doch noch ausgegrenzt, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht willkommen.

Frage: Hat man das als Kind in der Schule gespürt, dass man einen Gastarbeiter als Vater hatte?

Antwort: In der ersten Zeit in der Schule wollte man eigentlich eher angepasst und integriert sein. Damals sprach ich noch nicht mal Italienisch. Alleine durch den italienischen Namen und die Tatsache, dass man einen Italiener als Vater hatte, wurde man schon ausgegrenzt. Es gab tatsächlich Läden, wo Italiener auf einem Schild als unerwünscht deklariert wurden. Da gab es eine Menge Vorurteile, so in dem Sinne: … die Leute stinken nach Knoblauch, die klauen den Deutschen ihre Frauen, die sind arbeitsscheu, die gehören zur Mafia … Ich bin schon als „das Ausländerkind“ behandelt worden in der Schule, als Itakerin, Spaghettifresserin usw. Alle diese Klischees prasselten auf einen rein, aber das hat sich in den Folgejahren geändert.

Frage: Sie haben gesagt, dass Sie in den ersten Schuljahren nicht Italienisch gesprochen haben. Heißt das im Umkehrschluss, dass Sie auch zu Hause nur Deutsch gesprochen haben?

Antwort: Ja, es wurde zu Hause ausschließlich Deutsch gesprochen. Mein Vater hat sich geweigert, zu Hause Italienisch zu sprechen, weil er gesagt hat: Ich bin in Deutschland, ich lebe jetzt hier, mein Lebensmittelpunkt ist hier, ich will als Deutscher unter Deutschen leben, ich spreche nur Deutsch. Das hat natürlich mitunter für große Heiterkeit gesorgt, wenn er zum Beispiel fragte, ob man noch Hunger habe. Dann sagte er: Bist du noch appetitlich? Oder: Er konnte das „Ch“ nicht aussprechen und hat uns mit „Gute Nackt“ ins Bett geschickt.

Wenn er auf Sizilien war, hat er natürlich sofort und mit voller Begeisterung Italienisch gesprochen. Selbstverständlich hat er auch mit seinen Kumpels in der Gastronomie auf Italienisch geredet. Aber ansonsten hat er sich sehr liebevoll bemüht, Deutsch zu sprechen. Sehr niedlich teilweise, wirklich.

Frage: Wer in der Sonne Siziliens aufwuchs, dürfte neben Sprachproblemen auch noch mit dem deutschen Wetter gehadert haben.

Antwort: Das ist auf jeden Fall so, weil, die Italiener, gerade die der ersten Stunde, die hatten Schwierigkeiten mit dem Klima. Berliner Wetter ist ja nicht zu vergleichen mit dem auf Sizilien. Ein anderes unterschätztes Problem war das Essen. Nicht wenige Gastarbeiter hatten Stoffwechselprobleme. Die Umstellung von einer mediterranen Ernährung auf eine damals noch typisch deutsche Küche war hart. Mein Vater bekam Diabetes. Daran ist er letztendlich auch gestorben. Es ist also kein kleiner Faktor, die Ernährungsgewohnheiten. Er spielt eine maßgebliche Rolle für das Wohlbefinden.

Frage: Neben Wetter und Essen dürften weiter kulturelle Prägungen wie das Familienleben mit mehreren Genrationen an einem Ort eine Rolle gespielt haben?

Antwort: Es ist wirklich schwierig, weil diese Heimatgefühle so tief in einem drin sind. Die Verbundenheit zur Familie und zu den regionalen Traditionen kann man nicht so einfach ablegen. Dass man das alles verlassen hat, damit kommen nicht alle zurecht.

Frage: Ihr Vater hat es aber geschafft?

Antwort: Der Kulturwechsel ist eine unglaubliche Herausforderung und klappt wahrscheinlich wirklich auch nur dann, wenn man im fremden Land tatsächlich Fuß fassen und dort eine eigene Familie gründen kann. Mein Vater hatte mit meiner Mutter und seinen Schwiegereltern einfach Glück. Dazu kommt, dass er erfolgreiche Unternehmen aufbauen konnte. Er hat eines der ersten italienischen Restaurants aufgemacht hat, das war das „Il Gattopardo“. Das war, glaube ich, 1965 oder 1966. Das war keine klassische Pizzeria, sondern echte sizilianische Küche. Später erfand er die Tiefkühlpizza, indem er in seiner Bäckerei die Pizzaböden vorbackte und eingefroren hat. Dadurch mussten die Pizzen nicht mehr in Assietten ausgeliefert werden, bei denen der Pizzaboden durchweicht war. Also er konnte schon eine bella figura abgeben.

Frage: Im Deutschen klingt das ein bisschen herablassend: einen guten Eindruck machen. Aber für Heimatbesuche war eine bella figura bestimmt sehr wichtig?

Antwort: Für die Italiener ist bella figura wirklich extrem wichtig. Das ist wirklich ein Teil des italienischen Charakters. Man möchte und man soll im Leben bella figura machen. Man geht ins Fitnessstudio, man kleidet sich gut und redet gewandt, um bella figura zu machen. Also es ist ein wichtiger Bestandteil der italienischen Mentalität und nicht nur etwas Oberflächliches.

Wenn mein Vater aus Deutschland zurück nach Sizilien fuhr, musste er dort natürlich bella figura machen. Er musste seinen Eltern und seinen Geschwistern zeigen, dass er es geschafft hatte. Natürlich gehört ein entsprechendes Auto dazu, und so hat er sich irgendwann einen „Jaguar“ gegönnt. Mit dem sind wir drei Tage durchgefahren bis nach Sizilien. Aber dort in der Innenstadt von Ragusa Ibla war das Gefährt völlig ungeeignet! Wir sind rumpelnd mit diesem „Jaguar“ durch die engen Gassen gekrochen. Teilweise mussten wir Treppenstufen runterfahren, weil wir in einer Sackgasse steckten. Also wir und das Auto haben einiges mitgemacht. Aber es war eben wichtig, dass man zeigen konnte, dass man es geschafft hatte in Deutschland. Und dazu war natürlich das Auto zwingend notwendig.

Frage: Wie ist denn Ihre Mutter von den sizilianischen Verwandten aufgenommen worden?

Antwort: Meine Mutter ist relativ groß. Was zur Folge hatte, dass sie dort die Riesin unter Zwergen war. Da war sie die Fremde an einem Ort, wo alle sich kannten. Da war sie natürlich erst mal etwas außen vor. Von der italienischen Familie wurde sie genauso herzlich aufgenommen wie mein Vater von der deutschen Familie. Meine Mutter begann sofort, Italienisch zu lernen, und konnte sich bald prima verständigen. Und so hat sie schnell italienisch Kochen gelernt. Das war natürlich ein wichtiger Faktor für die deutsch-italienische Familie. Allerdings wurden mit der Zeit deutsche und italienische Küche miteinander vermischt. Was ich auch wichtig finde, weil das so eine Art Culture Clash ist. Ich finde, das ist eine schöne Variante, zwei verschiedene Kulturen miteinander zu verbinden.

Frage: Vielleicht reden wir abschließend doch noch einmal über den Unternehmer Gianni. Ihr Vater wollte gehobene italienische Gastronomie in Berlin einführen. Mit dem Restaurant „Il Gattopardo“ ist ihm das gelungen. Wie hat er das hinbekommen?

Antwort: Mein Vater wollte ursprünglich Medizin studieren und hatte eigentlich mit Pizza nichts am Hut gehabt. Aber er hat sich dann doch darauf eingelassen. Mein deutscher Opa hatte ihn gewarnt. Der hat gesagt: Mensch, du musst denen was anbieten, was die Berliner kennen, sonst essen die das nicht. Zum Beispiel Toast Hawaii oder Zürcher Geschnetzeltes oder Weinbergschnecken – was mein Opa für gehobene internationale Küche hielt. Mein Vater hat dann angefangen, nach und nach Gerichte einzuschmuggeln, die wirklich italienisch sind. Unter anderem hat er als Erster Radicchio importiert, und die Gäste haben sich dann beschwert und gesagt: Entschuldigung, was macht denn der Rotkohl hier bei uns im Salat? Das kannte man halt alles noch nicht und man war anfangs sehr, sehr skeptisch. Mittlerweile ist die Akzeptanz der italienischen Restaurants unbestritten.

Frage: Als Ihr Vater 1978 starb, titelte eine Berliner Zeitung, „der ‚Pizza-König‘ von Berlin ist tot“. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte er seine Tiefkühlpizza-Fabrik schon verkaufen müssen.

Antwort: Es gab damals schon Tiefkühlpizza, die hatten die Amerikaner in den 50ern erfunden. Allerdings schmeckten die so scheußlich, dass die sich nicht durchsetzten auf dem Markt, diese Aluminiumschälchen mit durchnässten Teigfladen. Mein Vater hatte die geniale Idee, dass der Pizzaboden vorgebacken sein muss, also schon eine gewisse Festigkeit besitzt, bevor dieser belegt und tiefgefroren wird. Er hat diese Methode allein erfunden und die Maschinen dafür bauen lassen und eine Fabrik eröffnet in Berlin-Moabit. Dort hat er 150.000 Stück im Monat produziert für „Dr. Oetker“. Eine irre Anzahl für die damalige Tiefkühlproduktion. Selbst nach Italien wurden die Pizzen verschickt, also wie „Eulen nach Athen getragen“. 1976 kam er in Zahlungsschwierigkeiten. Er verkaufte alles, selbst das Patent, an Ernst Freiberger, der daraus das bekannte Imperium gemacht hat.

Frage: War das Verkaufen das Ende seines Traums, als reicher Mann aus Deutschland nach Sizilien zurückzukommen?

Antwort: Ich glaube, das hat ihn ganz schön getroffen. Also das war ja irgendwie sein Baby, welches er aus der Taufe gehoben hatte. Und in dem Moment, als er verkaufen musste, musste er sich halt eingestehen, dass es nicht geklappt hat. Es hat finanziell nicht funktioniert und auch von seiner Gesundheit her nicht. Das Finanzielle war eigentlich eigenartig, weil, im Prinzip lief das Ding ja wie blöd. Die Pizzen wurden massenhaft vertrieben und konsumiert.

Frage: Woran hat es dann gelegen?

Antwort: Im Nachhinein lag es wahrscheinlich an mehreren Faktoren. Zum einen gab es wohl Unehrlichkeit innerhalb der Belegschaft, also mein Vater ist da wohl auch von den eigenen Leuten relativ über den Tisch gezogen worden. Dann ist es sicherlich auch zum Teil der Mafia zuzuschreiben.

Frage: Der Mafia in Berlin?

Antwort: Das ist so ein Schlagwort, was man eigentlich nicht gern in den Mund nimmt. Aber man muss sagen, dass damals die Repressalien der Mafia nicht etwa aus Schaufensterscheiben-Einschmeißen und Erpressungen bestanden, sondern die haben einfach gesagt: Du kaufst deine Ware bei dem dort und dort. Und das waren die Zutaten, die man am meisten brauchte, zum Beispiel Dosentomaten oder Mehl. Das musste er dann viel zu teuer bei den „empfohlenen“ Partnern einkaufen. Dadurch rutschte das Unternehmen langsam aber sicher in die roten Zahlen. Ja, und in dem Moment, als er in den roten Zahlen war, kam wiederum ein „empfohlener“ Freund und hat gesagt: Ich gebe dir einen guten Kredit. Das war dann der Punkt, ab dem die Sache gelaufen war.

Frage: War ihr Vater zu diesem Zeitpunkt schon krank?

Antwort: Ja, also das war ein weiterer Grund, warum er aufgegeben hat. Er konnte einfach nicht mehr. Es wurde bei ihm 1975 Diabetes entdeckt, und damals waren die Behandlungsmöglichkeiten ja bei Weitem nicht so wie heute. Ich habe auch Diabetes, aber das kriegt man mit Tabletten und Spritzen problemlos in den Griff. Wir haben heute digitale Messgeräte, die man am Arm anpinnen kann und die auf dem Handy anzeigen, wie die Zuckerwerte sind. Diabetes ist ärgerlich, aber nicht mehr so dramatisch. Damals musste man alles in Broteinheiten umrechnen, und das war ausgesprochen kompliziert und man musste sehr, sehr diszipliniert leben, was mein Vater wirklich nicht gemacht hat. Also: Kettenraucher, jede Nacht in den Restaurants mit den Gästen Alkohol getrunken. Und dann hat er dort gegessen, was man eigentlich nicht essen darf als Diabetiker.

Frage: Als Ihr Vater starb, waren sie gerade mal zwölf Jahre alt. Gibt es etwas, was er Ihnen mit auf den Weg gegeben hat?

Antwort: Also ich weiß, dass er kurz vor seinem Tod die deutsche Staatsbürgerschaft für mich beantragt hatte. Ich war ja von Geburt aus Italienerin. Er fand das wichtig, falls ich Lehrerin werden oder in den Staatsdienst eintreten möchte. Später habe dann gekämpft wie eine Löwin, um zumindest meine zweite Staatsbürgerschaft als Italienerin zu erhalten.

Frage: Sie sind viele Jahre nach dem Tod des Vaters nicht mehr nach Sizilien gereist. Wie haben Sie Ihre italienische Seite wiedergefunden?

Antwort: Für mich war Sizilien immer die Sehnsuchtsinsel schlechthin, obwohl ich nach dem Tod meines Vaters 26 Jahre nicht dort war. Der Tod meines Vaters hat mich echt ganz schön rausgerissen, und wir haben den Kontakt nach Sizilien komplett abgebrochen. Sowohl meine Mutter als auch mein Bruder und ich, wir konnten mit diesen Emotionen nicht umgehen. Bis ich dann in Mailand studiert habe und mit dem Zug nach Sizilien gefahren bin. Dort habe ich das Wiedersehen mit meiner Familie feiern können. Das war wirklich emotional, sehr, sehr emotional. Aber seitdem bin ich immer wieder nach Sizilien zurückgekehrt, weil es einfach meine Heimatinsel ist. Meine Liebe zu diesem Land sitzt so tief drin, das ist auch nicht mehr wegzubekommen.

Das vollständige Interview können Sie hier sehen